Антон БАЛАБАН

Музыкальное Оборудование

сентябрь 2002

Программно-аппаратная система.

Любому, кто занимается звукозаписью, хорошо знакомо словосочетание Pro Tools. Эта система записи, редактирования и микширования звука прошла долгий эволюционный путь и в настоящее время является стандартом де-факто в своей области. За свою более чем десятилетнюю историю развития Pro Tools претерпел множество изменений, а в настоящее время семейство Pro Tools разделено на две ветви: ресурсозависимая, то есть для обработки звука целиком полагающаяся на центральный процессор компьютера, и TDM-системы, которые для обработки используют специализированные цифровые сигнальные процессоры (DSP). Первая предназначена в основном для «домашней» звукозаписи, и чуть подробнее о ней вы узнаете во врезке, а второй, Pro Tools TDM, и посвящена данная статья.

Аппаратная часть

В основном я буду говорить о предпоследнем поколении «железа» (а именно о Mix-системах), и это вызвано рядом причин. Во-первых, новейший Pro Tools HD еще не слишком распространен (особенно в России), поэтому пока основную массу всех работающих систем составляет «старичок» Pro Tools Mix. По этой же причине у меня нет опыта работы с Pro Tools HD, так что буду стараться говорить только о том, с чем имел дело. Естественно, обзор системы HD будет представлен в данной статье, но исключительно на основе знаний, полученных из «литературных источников». Во-вторых, с выходом Pro Tools HD системы Mix подешевели более чем вдвое, так что покупка Pro Tools Mix в настоящее время является очень выгодным вложением денег для небольшой студии, тем более, что «старики» прекрасно работают, обеспечивая до 64 треков 24-битного звука с частотами дискретизации до 48 кГц. Если эти параметры вас устраивают, то имеет смысл рассмотреть вариант приобретения Pro Tools Mix. Однако будьте готовы к постепенному пропаданию интереса у Digidesign и других производителей ПО (в частности, подключаемых модулей) к поддержке старых систем, на каком-то этапе обновления ПО просто перестанут выходить.

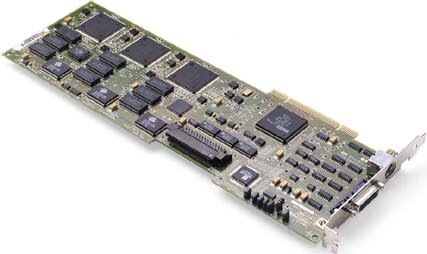

PCI-платы

Основой систем Pro Tools Mix является PCI-плата Mix Core (рис. 1). На ней располагаются шесть DSP-чипов Motorola Onyx, порт для подключения одного или двух восьмиканальных интерфейсов, а также специальный последовательный порт (так называемый «DigiSerial Port»), использующийся в некоторых конфигурациях для подключения синхронизаторов от Digidesign. Mix Core является платой «Bus Master», то есть она захватывает управление PCI-шиной компьютера. В принципе, одной платы Mix Core (с одним из аудиоинтерфейсов) уже достаточно для создания простейшей системы Pro Tools, однако в этом случае пользователь будет сильно ограничен в доступных DSP-ресурсах: один из чипов будет занят обслуживанием внешнего интерфейса, а еще как минимум один займется основным внутренним микшером Pro Tools. Для того, чтобы расширить возможности системы (как вычислительные, так и количество входов-выходов), существуют платы Mix Farm. По внешнему виду и функциональности они практически не отличаются от Mix Core (те же шесть DSP, порт для подключения интерфейса и DigiSerial), однако Mix Farm не является платой «Bus Master» и в одиночестве (без Mix Core) работать не будет. Таким образом, одна дополнительная плата Mix Farm расширяет вычислительные ресурсы Pro Tools более, чем в два раза, и позволяет подключить еще до 16 каналов ввода-вывода звука.

Если же вам не нужны дополнительные DSP ресурсы, а необходимо лишь увеличить количество входов-выходов (например, при использовании Pro Tools в качестве многодорожечного магнитофона с внешним микшерным пультом и обработками), существует плата Mix I/O, на которой всего один чип DSP для обеспечения ввода-вывода (до 16 каналов) и порт для внешних интерфейсов. Таким образом, каждая из Mix-плат способна обеспечить работу до двух восьмиканальных интерфейсов (или одного 16-канального). Соответственно, чтобы обеспечить 32 канала ввода-вывода, нужно иметь как минимум две платы, для 48 каналов — три, и так далее.

Всего в системе Pro Tools может быть задействовано до семи плат семейства Mix. Одна из них обязательно должна быть Mix Core, в остальном никаких строгих правил нет, пользователь может комплектовать систему по своему вкусу: если предполагается использовать Pro Tools на полную мощность, то есть и для многодорожечной записи, и для сведения, то имеет смысл запастись платами Mix Farm (исходя из общей целесообразности и финансовых возможностей). Если же нужно только большое количество входов-выходов, а внутреннюю обработку Pro Tools использовать не планируется, то можно ограничиться платами Mix I/O. Для того, чтобы из разрозненных Mix-плат создать единую систему, они должны быть физически объединены между собой специальным шлейфом TDM Ribbon Cable. По этому шлейфу осуществляется передача звука и управляющих команд между платами.

Кроме описанных Mix-плат, в составе Pro Tools может быть еще ряд дополнительных PCI-плат, напрямую не связанных с функционированием системы. Это, например, может быть плата Sample Cell, которая выполняет функцию семплера: на ней есть встроенная память для семплов и аудиовыходы, а управление (загрузка и редактирование семплов) происходит при помощи специальной программы на компьютере. Sample Cell может работать и независимо от Pro Tools как самостоятельное устройство, однако удобнее ее интегрировать в общую систему при помощи того же TDM Ribbon Cable. В этом случае Sample Cell становится частью общей рабочей среды, ее выходы могут подаваться на любую шину Pro Tools без физической перекоммутации (цифровой звук идет по шине TDM внутри компьютера). Еще один вариант дополнительного оборудования — платы видеозахвата производства Avid: AVOption и AVOption|XL. Их уже не надо объединять с системой TDM-шлейфом (так как никакого звука между платами не передается), подробнее об AVOption смотрите в разделе, посвященном видеовозможностям Pro Tools.

Внешние интерфейсы

В отличие от многих других систем записи звука с помощью компьютера, Pro Tools не имеет никаких аудио входов-выходов непосредственно на PCI-платах. Для функционирования системы необходимо приобрести как минимум один из аудиоинтерфейсов Digidesign.

Самым распространенным в профессиональных студиях (и самым функционально богатым) интерфейсом для систем Mix является 888|24, размером в две рэковых единицы (рис. 2). Он содержит восемь симметричных аналоговых входов и выходов на разъемах XLR с 24-битными конвертерами, четыре пары (восемь каналов) цифровых входов и выходов формата AES/EBU на разъемах XLR (длина цифрового слова до 24 бит), одну пару (два канала) цифровых входов-выходов формата SPDIF (электрический). Кроме того, естественно, есть интерфейсный порт для соединения с PCI-платой и вход-выход синхрослова (стандарта Superclock) на разъемах BNC.

Единовременно 888|24 способен работать только с восьмью каналами по входу и восьмью по выходу, выбор между аналоговыми и цифровыми портами (а также между AES/EBU и SPDIF у первых двух каналов) происходит непосредственно из программы Pro Tools. Если же вы по каким-то причинам хотите использовать 888|24 в качестве автономного АЦП-ЦАП, конфигурацию входов-выходов в этом режиме можно задать с помощью джамперов внутри устройства. На передней панели 888|24 расположены неплохие светодиодные индикаторы входного-выходного уровня сигнала, и хотя они не отличаются высоким разрешением, для большинства студийных задач их вполне достаточно.

882|20 (рис. 3) — интерфейс поскромнее (и подешевле), на нем вы найдете восемь симметричных аналоговых входов и выходов (выполнены на TRS-джеках, преобразователи 20-битные) и один стерео цифровой вход и выход формата SPDIF (до 24 бит). Аналоговые выходы устройства могут переключаться с профессионального стандарта +4 дБ на «бытовой» -10 дБв, если необходимо подключить соответствующее оборудование. Этот однорэковый интерфейс более всего подходит для небольших студий. Естественно, ожидать от него высокого качества АЦП-ЦАП не приходится, индикация входного-выходного уровней примитивна (только одинокие светодиодики), коммутация на джеках тоже не самое удачное решение, так что применение этого интерфейса в профессиональной работе можно оправдать лишь нехваткой средств.

Интерфейс 1622 (рис. 4) содержит 16 аналоговых входов (выполнены на TRS-джеках, переключаются на +4 дБ или -10 дБв, АЦП 20-битные), два аналоговых выхода (тоже на джеках, ЦАП 24-битные) и стерео вход-выход SPDIF (до 24 бит). Этот интерфейс предназначен, прежде всего, для подключения к Pro Tools многочисленных синтезаторов, и больше всего подходит для домашних студий аранжировщиков, которым не нужно много выходов (одного для мониторинга вполне достаточно), а важно иметь много входов для звуковых модулей. Чувствительность каждого аналогового входа на 1622 регулируется прямо из программы Pro Tools, причем установки запоминаются интерфейсом, что облегчает настройку входов под конкретный инструмент.

Последний интерфейс, ADAT Bridge (рис. 5), предназначен для соединения Pro Tools с другими устройствами посредством оптического цифрового интерфейса формата ADAT и имеет два входа и два выхода этого формата (16 каналов), пару AES/EBU и SPDIF входов-выходов и два аналоговых выхода на TRS-джеках (24-битные ЦАП). В принципе, ADAT Bridge изначально создавался для соединения Pro Tools именно с магнитофонами формата ADAT, для этого на нем есть также интерфейс синхронизации с этими устройствами (ADAT Sync), однако в настоящее время основное назначение ADAT Bridge — взаимодействие с цифровыми микшерами, имеющими этот интерфейс (Yamaha 02 R, Panasonic/Ramsa DA 7 и множеством других). До недавнего времени ADAT Bridge позволял передавать по ADAT-интерфейсу максимум 20-битный звук (собственно, больше и не было нужно, так как магнитофоны ADAT так и не «доросли» до 24 бит), поддержка передачи 24 бит по оптическому интерфейсу появилась только в последних версиях этого интерфейса (теперь он называется 24-Bit ADAT Bridge). Поэтому будьте внимательны при покупке ADAT Bridge с рук — вам вполне может достаться старая, 20-битная версия, которая не очень подходит для соединения с современными цифровыми пультами по ADAT-интерфейсу.

Вот, собственно, и все, что предлагает Digidesign для Pro Tools Mix в качестве интерфейсов. К сожалению, именно интерфейсы — слабая сторона этих систем (в отличие от нового Pro Tools HD, но об этом позже). Например, на всех, кроме ADAT Bridge, отсутствуют входы и выходы Word Clock или Video Reference, есть только фирменный (и не являющийся стандартом) Digidesign Superclock. Это обстоятельство осложняет «вписывание» Pro Tools в цифровые синхронизированные системы — необходимо дополнительное оборудование, например, недешевый Universal Slave Driver. Качество преобразователей даже на «топовом» 888|24, мягко говоря, оставляет желать лучшего (нет, они, в общем-то, находятся на уровне большинства других «встроенных» АЦП/ЦАП, однако сильно проигрывают даже старым 16-битным конвертерам таких фирм, как Apogee, Prism, Mytek или dCS). Качество преобразования можно повысить, подав на интерфейсы внешний высокостабильный клок (например, с генераторов Aardvark или Rosendahl), но и в этом случае интерфейсы от Digidesign не блещут. Выходом из положения для тех, кому необходимо высокое качество звука, может служить использование внешних конвертеров, однако тут не все так просто. Единственный чисто цифровой интерфейс — ADAT Bridge. Он относительно недорог, но сам формат ADAT по ряду причин не подходит для крупных (и даже средних) коммерческих студий: ограниченная длина оптического кабеля и проблемы с его укладкой, ненадежные разъемы, невозможность самостоятельной разделки кабеля и повышенный джиттер при передаче сигнала по оптоволокну. Проверенным и надежным решением является AES/EBU, но для этого нужно покупать недешевый 888|24, оплачивая при этом и ненужные аналоговые входы-выходы.

К счастью, существуют интерфейсы для Pro Tools и от третьих фирм, так что не все так плохо. Требовательные к качеству АЦП-ЦАП пользователи могут приобрести конвертеры Apogee (AD 8000 — рис. 6) или Prism Sound (Dream ADA 8), которые могут соединяться с Mix-платами напрямую, имитируя интерфейс 888|24. Компания Mytek также анонсировала интерфейс Pro Tools для своих преобразователей, однако в продажу он так и не поступил (и теперь, с выходом Pro Tools HD, уже вряд ли когда-нибудь поступит). Естественно, эти интерфейсы стоят дороже 888|24, однако и качество конвертеров у них намного выше, и не нужно тратиться на еще один интерфейс только для получения AES/EBU входов-выходов. Недостатки есть и у этого решения: во-первых, наличие только двух производителей (причем, Prism сделала интерфейс Pro Tools к своим конвертерам совсем недавно, до этого только Apogee выпускала совместимые устройства), что, в общем, не густо. Во-вторых, из-за того, что эти интерфейсы не поддерживаются программой напрямую, а работают через имитацию 888|24, недоступны некоторые функции этих приборов, так что приходится их переключать с передней панели (а это не очень удобно, особенно, если сами конвертеры и компьютер с Pro Tools расположены в другом помещении, а это стандартная ситуация для больших студий). В общем, решение есть, но оно не слишком изящное.

Все перечисленные интерфейсы можно комбинировать в любом порядке, максимальное количество поддерживаемых Pro Tools Mix входов-выходов — 72.

Компьютер

В принципе, существуют версии программы Pro Tools и для Windows, и для MacOS («железо» в обеих системах применяется одно и то же, благо PCI-платы в этом смысле универсальны). Однако в настоящее время подавляющее большинство систем Pro Tools строится на основе Макинтоша, и этому есть ряд причин. Изначально Digidesign создавала свои продукты именно для Мака, так что опыт написания ПО под эту платформу у фирмы намного больше. Pro Tools для Windows появился только с четвертой версией программы в 1998 году, когда Apple переживала не лучшие времена и будущее платформы Макинтош было туманно. В то время это было благоразумным решением, чтобы обезопасить Pro Tools от возможного схода Apple с компьютерной сцены. Однако в настоящее время (после счастливого «воскрешения» Макинтоша) Windows-версия стала для Digidesign как бы «бедным родственником» — поддержка, в принципе, есть, но версии программного обеспечения выходят с опозданием, а некоторые функции под Windows не поддерживаются. Например, Pro Tools 5.1 для Windows вышел только спустя несколько месяцев после появления соответствующей версии для Мака, а новейший Pro Tools HD на момент написания данной статьи не поддерживался под Windows вовсе. Кроме того, в Pro Tools для Windows невозможно воспроизводить видео (как с платами сторонних производителей, так и с платами Avid AVOption и AVOption|XL). Разработчики подключаемых модулей и других дополнительных программ также относятся к Windows-версии Pro Tools с «прохладцей», так что набор «добавок» к Pro Tools для Windows от третьих фирм очень невелик по сравнению с MacOS.

Еще один фактор в пользу Макинтоша — тестирование компьютеров самой Digidesign. Pro Tools — сложный комплекс, который может состоять из десятка PCI-плат и другого оборудования, поэтому вероятность конфликта с прочим компьютерным «железом» в системе достаточно высока. Чтобы избавить своих клиентов от «удовольствия» колдовать с разнообразными комплектующими, чипсетами и прочими не связанными со звуком вещами, Digidesign тщательно тестирует Pro Tools в различных компьютерных конфигурациях, выдавая пользователям готовые рецепты по построению гарантированно работающих систем. С Макинтошами в данном случае все довольно просто: примерно раз в полгода появляются две-три новые модели, которые можно довольно быстро протестировать, причем действительно новые машины (с переработанной материнской платой, например), требующие более тщательной проверки, появляются еще реже — примерно раз в полтора-два года. С Маками также тестируются по нескольку видеоплат (в основном, двухмониторные) и SCSI-адаптеров. В мире Windows-PC все намного сложнее: только машин «brand name» выпускается несколько сотен моделей в год, вариантов же комбинаций из тысяч доступных комплектующих просто бесчисленное множество. Естественно, все это протестировать просто физически невозможно, поэтому официально для работы с Pro Tools под Windows Digidesign сертифицировала только IBM Intellistation (стоит она, кстати, в полтора раза дороже самого навороченного Мака). Для любителей собирать компьютер самостоятельно на сайте Digidesign дается ряд рекомендаций по использованию определенных чипсетов, процессоров и других комплектующих, с которыми Pro Tools в принципе должен работать, однако никакой гарантии не дается и техническая поддержка для подобных конфигураций ограничена.

Таким образом, в настоящее время самым логичным выбором компьютера для Pro Tools является Макинтош. Pro Tools Mix может работать с целым рядом Маков разных поколений: от древних PowerMac 9500 и 9600 до новейших Quicksilver G4. Так как Pro Tools — система ресурсонезависимая, то есть не использующая для обработки звука центральный процессор, в принципе, можно обойтись и старым компьютером, тем более, что цены на них на вторичном рынке весьма невысоки: системный блок можно найти и за 150 долларов. Недостатком «старичков» 9500 и 9600, помимо медленного процессора, является дороговизна памяти к этим машинам — там используются пятивольтовые модули DIMM, которые в несколько раз дороже современной PC133 памяти. Еще один недостаток — отсутствие шины IDE (есть только медленная, по сегодняшним меркам, Fast SCSI), поэтому для серьезного расширения дискового пространства и работы более, чем с 24 треками, необходимо устанавливать дополнительный SCSI-адаптер. Есть и преимущество — у 9500 и 9600 аж по шесть PCI-слотов (свободных, правда, пять, так как один занят видеоплатой), что позволяет устанавливать в них большие системы Pro Tools без применения «расширителя» PCI-шины. Еще одно преимущество — наличие в старых Маках двух последовательных портов RS422 и флоппи-дисковода. Первые пригодятся, если вы используете опцию Machine Control (протокол Sony 9-Pin) и старые (не USB) MIDI-интерфейсы. Флоппи-дисковод же до сих пор бывает нужен для авторизации некоторых подключаемых модулей и дополнительных программ.

Несмотря на ресурсонезависимость Pro Tools, наличие быстрого процессора все-таки приносит ряд выгод. С версии 5.1 Pro Tools поддерживает использование подключаемых модулей формата RTAS, которые работают за счет центрального процессора. Не так давно Digidesign представила еще один формат — HTDM, который также использует процессор компьютера. Естественно, с быстрым компьютером ускоряются все «просчитываемые» операции: перерисовка формы волны, конвертация формата файла, пересчет частоты дискретизации, фейды, обработка подключаемыми модулями AudioSuite и ряд других. Очень сильно зависит от скорости процессора работа с видеофайлами — просчет «превью» видеокадров в окне сессии может сильно затормозить слабую машину. Если какие-либо из этих операций для вас важны, то имеет смысл потратиться на быстрый компьютер. Ну и просто работать за новейшим G4 намного приятнее и престижнее, чем на хоть и исправно работающем, но «ветеране», да и смотрится G4 в студии весьма неплохо. Естественно, можно подобрать какой-либо промежуточный вариант (вроде PowerMac G3), единственное, хотелось бы предостеречь от использования апгрейд-плат (до G3 или G4) в старых компьютерах — со многими из них Pro Tools несовместим или работает нестабильно.

«Бюджетные» версии Pro Tools

Долгое время обработка звука в реальном времени и запись большого числа дорожек на жесткий диск оставалась прерогативой систем, основанных на использовании DSP. Центральный процессор компьютера пяти-шестилетней давности просто физически не справлялся с необходимой нагрузкой. Однако компьютерные мощности растут экспоненциально, и если для профессиональной работы со звуком стопроцентно полагаться на центральный процессор пока не приходится, то для домашней или демо-студии уже вполне можно обойтись «голым» компьютером, не прибегая к DSP. Digidesign практически с самого начала своего существования присутствовала на рынке «бюджетной» компьютерной звукозаписи (с платами Audiomedia и Pro Tools Project), однако все эти системы, во-первых, полагались на DSP (пусть и очень маломощное по сравнению с Pro Tools TDM), а во-вторых, не поддерживали подключаемые модули реального времени — пользователю приходилось довольствоваться встроенной обработкой. Был еще Pro Tools PowerMix, который работал на любом PowerPC Макинтоше безо всякого дополнительного «железа» (использовалась встроенная звуковая плата), однако с подключаемыми модулями там тоже было туго и не поддерживался 24-битный звук. PowerMix в основном использовался как домашняя монтажная станция, файлы из которой потом легко открывал «большой» Pro Tools. В общем, все «бюджетные» решения Digidesign никак не тянули на звание «целая студия звукозаписи, с пультом, магнитофоном и обработкой в одной программе за смешные деньги», в то время, как под этим лозунгом уже давно и успешно продавались такие программы, как Cubase VST, Logic Audio, Cakewalk, Digital Performer и многие другие.

Digidesign, естественно, не могла долго оставаться в стороне от такого крупного сегмента рынка и выпустила Pro Tools LE — версию программы, которая для всех нужд по микшированию и обработке звука целиком полагается на центральный процессор. Специально для Pro Tools LE был разработан новый формат подключаемых модулей — RTAS, который работает на центральном процессоре в реальном времени. Pro Tools LE имеет важное отличие от своих потенциальных конкурентов (Cubase, Logic и др.) — эта программа работает только с платами и аудиоинтерфейсами Digidesign, на момент написания статьи это Digi 001, Audiomedia III и Mbox (это USB-аудиоинтерфейс). Была анонсирована и новинка — Digi 002, этот прибор соединяется с компьютером по FireWire, имеет цифровые и аналоговые входы, микрофонные предусилители, MIDI-интерфейс, а также может выступать как внешний контроллер для Pro Tools (на нем есть моторизованные фейдеры, ручки, кнопки и т. п.), а в отрыве от компьютера функционирует как небольшой цифровой микшер.

Pro Tools LE, в принципе, очень похож на Pro Tools TDM, но в нем есть ряд ограничений по сравнению со «старшей» версией. Во-первых, количество треков ограничено 32 (а до версии LE 5.3.1 было еще меньше, всего 24), в два раза меньше доступных внутренних шин, отсутствует Beat Detective, возможности синхронизации, по сути, ограничены MIDI-таймкодом, невозможно surround-микширование, кроме того, из программы убран целый ряд функций редактирования (например, Trimmer со сжатием-растяжением времени или команда Paste To Fill Selection). Частоты дискретизации ограничены 48 кГц, так как поддерживаемые аудиоинтерфейсы на большее и не способны (правда, в версии для Digi 002 обещается 96 кГц). В Pro Tools LE можно использовать только MIDI-контроллеры, типа CM Automaton MotorMix или Mackie HUI, однако Digidesign обещает вскоре ввести поддержку Control|24. Естественно, LE не работает с AVOption, но при этом может импортировать и воспроизводить видеоклипы QuickTime.

В 2000 году Digidesign сделала неплохой подарок своим нынешним и потенциальным пользователям — бесплатную версию Pro Tools, которая работает без какого-либо дополнительного «железа», с обычной звуковой платой. Pro Tools Free во многом похож на LE (можно даже пользоваться подключаемыми модулями формата RTAS), но количество дорожек ограничено восемью. Ну, за бесплатно не так плохо.

Pro Tools LE и Free доступны для MacOS и Windows, и можно обмениваться сессиями между TDM- и LE-версиями программы (естественно, учитывая ограничения LE), при этом даже становятся на свои места подключаемые модули — если в системе будет найден RTAS-аналог TDM-модуля, или наоборот.

Дисковая система

Еще недавно Pro Tools мог надежно работать только с высокоскоростными SCSI-дисками. Однако технологии не стоят на месте, скорости передачи данных растут, и теперь можно использовать для работы самые разнообразные форматы жестких дисков.

Самый медленный из поддерживаемых форматов — FireWire (IEEE 1394), с такими дисками поддерживаются до 24 дорожек 24-битного звука. Столь малое количество объясняется тем, что пока не существует истинно FireWire-дисков, — как правило, применяются обычные IDE-диски, вставленные в специальный корпус, который содержит чип IDE/FireWire Bridge, переводящий протокол IDE в FireWire и наоборот. Из-за такого «посредничества» скорость передачи данных несколько ниже того, что мог бы обеспечить диск при прямом подключении по IDE. Хотя скорость дисков FireWire сравнительно низка, их очень удобно использовать для обмена данными между несколькими системами Pro Tools, так как порт FireWire есть на любом современном Макинтоше. Кроме того, при использовании таких дисков допускается «горячее» подключение (то есть без перезагрузки компьютера).

Естественно, можно использовать и обычные жесткие диски IDE, подключенные на внутреннюю ATA-шину компьютера. Предполагается, что вы заведете, как минимум, один отдельный диск под аудиоданные — запись звука на системный диск категорически не рекомендуется. В такой конфигурации Digidesign гарантирует работу Pro Tools с 32 треками 24-битного звука. В принципе, современные IDE-диски на 7200 об/мин могут без проблем работать и с гораздо большим количеством треков, однако фирма-производитель не гарантирует стабильной работы системы в таких случаях.

Ну и, наконец, SCSI. Используя SCSI-адаптер стандартов Ultra2Wide или Ultra160 SCSI и быстрые жесткие диски со скоростью 10 или 15 тыс. об/мин, можно рассчитывать на наибольшую производительность Pro Tools: 64 трека 24-битного звука, с плотным редактированием (более, чем одна редакция на 0,5 секунды) и фейдами по всем 64 дорожкам одновременно. Использование SCSI дает также огромные возможности по наращиванию дискового пространства: к одноканальному адаптеру можно присоединить до 15 дисков одновременно, к двухканальному — уже 30, причем каждый диск может иметь емкость, измеряемую десятками гигабайт. Если же и это не удовлетворяет ваши потребности в дисковом пространстве (например, вы работаете с несжатым видео), то можно установить второй SCSI-адаптер в систему. Digidesign предлагает потребителям собственные SCSI-адаптеры (SCSI Accelerator Card), хотя на самом деле эти платы производятся фирмой ATTO. Так же, как и все остальные компоненты системы, SCSI-адаптеры проходят тщательное тестирование с Pro Tools в разных конфигурациях, так что если вы по какой-то причине не хотите покупать адаптер «от Digidesign», обязательно посмотрите свежие «Digidesign Compatibility Documents» на сайте фирмы, чтобы выбрать ту плату, которая была бы гарантированно совместима с вашей системой (некоторые хорошо работают в старых машинах, вроде 9500-9600, но вызывают аппаратные конфликты в последних моделях Макинтошей).

Выбор формата дисковой подсистемы зависит от объема и способа работы со звуком. Для небольшой студии вполне хватит IDE- или даже FireWire-дисков, а в случае с большой и загруженной разнообразными проектами коммерческой студией (особенно работающей в области постпроизводства в кино и видео) стоит задуматься о SCSI.

Кроме SCSI-контроллеров, Digidesign продает также и собственные жесткие диски (DigiDrive). Это высокопроизводительные SCSI-диски разной емкости, «упакованные» в очень хорошие внешние корпуса (рис. 7). Корпуса эти очень прочные (металлические, в отличие от дешевых пластмассовых аналогов), обеспечивают хорошую звукоизоляцию дисков (так что несколько DigiDrive можно ставить прямо в аппаратной, где производятся запись и сведение, не опасаясь надоедливого стрекота) и могут быть смонтированы в рэковую стойку (по три штуки). Кроме того, на них есть ручка: немаловажный фактор, если диск приходится таскать из одной студии в другую, — риск повредить винчестер намного ниже. Естественно, DigiDrive значительно дороже обычных «неупакованных» жестких дисков даже в комплекте с внешним корпусом, но в некоторых случаях их приобретение оправдывает себя (в частности, для перемещения материала между студиями). Кроме того, вы получаете диск, который гарантированно не вызовет никаких проблем при работе с Pro Tools. Недавно Digidesign выпустила также и FireWire-версию DigiDrive, который в основном предназначен для применения с Pro Tools LE, но, в принципе, может быть использован и с «взрослым» Pro Tools.

Есть еще один (правда, весьма недешевый) способ хранения данных, поддерживаемый Pro Tools. Это сетевые дисковые системы на основе Fibre Channel (поддерживаются сети на основе Avid Unity MediaNet). В такой системе все дисковые мощности большого объема расположены на центральном сервере и несколько рабочих станций (это могут быть как станции видеомонтажа Avid, так и Pro Tools) одновременно пользуются одними и теми же файлами. Интерфейс Fibre Channel обеспечивает высокую скорость передачи данных, а главное — стабильность (сети на основе Ethernet сейчас тоже могут похвастаться скоростями до 1000 Мбит/с, однако со стабильностью в Ethernet могут возникнуть проблемы), что позволяет воспроизводить многодорожечный аудио- и видеоматериал напрямую с сервера, не копируя его на локальные диски.

Расширение PCI-шины

Система Pro Tools, вместе со SCSI-адаптерами, видеоопциями и прочими причиндалами, может включать в себя более десятка различных PCI-плат. Однако в современных Маках количество PCI-слотов ограничено четырьмя, в старых, в лучшем случае — шесть, в некоторых моделях вообще три. В случае с Windows-PC вы тоже вряд ли найдете материнскую плату с более чем шестью слотами (в некоторых серверных платах можно найти и больше, но они не поддерживаются Pro Tools). Для решения этой проблемы применяются так называемые «расширяющие шасси PCI» (PCI Expansion Chassis). Шасси представляет собой «коробку», в которой расположено разное количество PCI-слотов (до 13), она подсоединяется в свободный PCI-слот на основном компьютере, расширяя число посадочных мест на шине. Pro Tools поддерживает такие шасси производства Magma и SBS, причем одну модель (13-слотовая Magma) Digidesign даже продает под своим именем (как Digidesign Expansion Chassis — рис. 8). Подключение шасси обычно не вызывает проблем, но с расположением плат в них иногда возникают сложности — Pro Tools создает огромную нагрузку на PCI-шину, так что внимательно читайте инструкции Digidesign по расположению плат в шасси. Интересным решением является также трехслотовое шасси от Magma, которое подключается к компьютеру не через PCI, а через карту PC Card (PCMCIA). Таким образом, можно построить небольшую портативную систему на базе ноутбука (в настоящее время поддерживается только Apple PowerBook G4). В такое шасси помещаются две платы Mix (Mix Core и Mix Farm, например) и SCSI-адаптер, в результате чего мы получаем систему с 32 возможными входами-выходами и ограниченной только бюджетом емкостью дисковой системы (до 30 дисков). Весьма внушительно для портативного компьютера.

Pro Tools HD

Новейшая система Digidesign, Pro Tools HD, была представлена в январе этого года. Поскольку значительных изменений в программной части не произошло, я ограничусь описанием аппаратных новшеств HD. Главное в Pro Tools HD — новая шина TDM II, которая теперь поддерживает частоты дискретизации до 192 кГц (подробнее о других новшествах TDM II смотрите во врезке). Количество треков на 44/48 кГц увеличилось до 128, при 96 кГц система «тянет» 64 дорожки, а при 192 кГц — 24 дорожки. Вычислительная мощность по сравнению с системами Mix возросла п

ProTools is the world’s broadest industrial standart of computer based HD recording and production,though AD converters could be better; High frequencies is the noticeable disadvantage but dynamic detalisation is GREAT. MUST HAVE FOR PROS !!!

Здравствуйте, очень интересная статья, но хорошо бы уже написать новую:) о возможностях Pro Tools HD, и, может быть уже известны сроки выхода следующих версий этой системы. Я работаю в cubase и nuendo только с програмными синтезаторами. Хочу освоить Pro Tools, но не знаю, как она будет работать с cubase, будет корректно воспроизводить его файлы? Может быть для Pro Tools лучше подходит другой секвенсор. И вообще на много ли лучше Pro Tools чем, например, nuendo? В некоторых журналах я читал мнения, что по каким-то функциям Pro Tools даже уступает другим подобным программам. Буду очень рад, если вы ответите на мой вопрос и напишите еще статью о Pro Tools, о ней мало пишут не смотря на всю ее известность. Я слышал, что сейчас гораздо лучше обстоят дела с версией для windows, какие-то программы digidesign для windows выходят даже раньше, чем для мака. Еще хотел спросить, на сколько различаются интерфейсы и особенности работы в софте Pro Tools разных версий и одинакавых версий для разных операционных систем? Если разобраться в младшей версии на windows, на сколько сложно будет освоить программу более мощной системы, или версию для мака?

Ужас…что только не придумают… Когда Чайковский, Бах, Моцарт не использовали ничего кроме свего таланта! Ужас….=)

Чайковский, Бах и Моцарт кроме своего таланта использовали фортепиано, органы и клавесины, делать которые ничуть не проще, чем Pro Tools, да и стоят многие из них подороже.

Спасибо, очень интересная и хорошо написанная статья! Спасибо

У чайковского был Protools 3 это ТОЧНО известно и об этом писали современники, изучайте соотв. литературу!

Хорошая статья. спасибо автору! Но очень хочется найти продрбный мануал по ПТ! неужели не кто еще не перевел…. По Кубу, кейволку уже куча книг написаны разными авторами. а про ПТ ни чего…